Pesticidi nei campi di grano europei: lo studio SoildiverAgro svela una contaminazione diffusa

Un nuovo studio europeo, nell’ambito del progetto SoildiverAgro, fa luce sulla reale diffusione dei residui di pesticidi nei campi di grano.

Altre news

IIl consumo di pesticidi in agricoltura è in costante aumento a livello globale. Secondo i dati FAO, si è passati da 2,8 milioni di tonnellate nel 2010 a 3,5 milioni nel 2022, con una crescita del 25%. L’Europa, pur con regole più stringenti, non fa eccezione: nell’arco di dodici anni l’uso è salito del 12%, raggiungendo le 449mila tonnellate annue.

Pesticidi nei campi di grano europei: lo studio SoildiverAgro

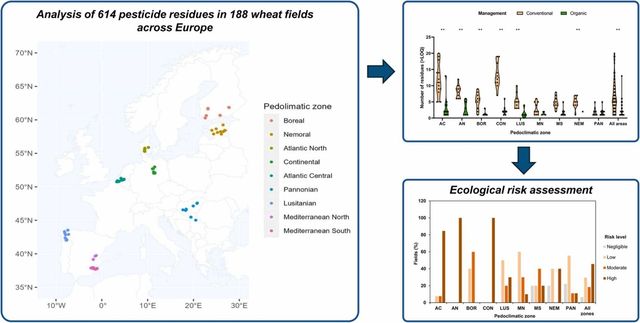

Un nuovo studio guidato dall’Università di Vigo, pubblicato sul Journal of Hazardous Materials nell’ambito del progetto SoildiverAgro, ha fatto luce sulla reale diffusione dei residui nei campi di grano, con risultati che destano forte preoccupazione.

I ricercatori hanno analizzato 188 campi in otto Paesi europei, valutando la presenza di 614 pesticidi. Di questi, 93 campi erano coltivati in modo convenzionale e 95 secondo metodo biologico. Il quadro emerso è chiaro: il 99% dei campi convenzionali conteneva almeno un pesticida, per un totale di 73 composti rilevati.

Tra i più diffusi figurano l’ossido di fenbutatina e l’AMPA (metabolita del glifosato), entrambi presenti nel 44% dei campioni, seguiti dal glifosato e dal fungicida epoxiconazolo (39%). Sono stati rinvenuti anche residui di boscalid, tebuconazolo, bixafen, diflufenican e persino metaboliti del DDT, vietato da decenni.

Le differenze regionali emerse dallo studio

Le differenze regionali sono marcate: la Germania ha registrato i valori più alti, con una media di 0,46 mg/kg e circa 13,5 pesticidi diversi per campo. All’opposto, la regione pannonica (Ungheria e Serbia) ha mostrato i livelli più bassi, con una media di appena 0,02 mg/kg.

Un aspetto particolarmente allarmante riguarda i campi biologici, dove sono stati rilevati 35 pesticidi diversi, di cui solo lo Spinosad era autorizzato. Ciò evidenzia due fenomeni: la persistenza decennale delle sostanze chimiche nel suolo, anche dopo la conversione al biologico, e il possibile trasferimento di residui tra campi vicini. In ben 31 casi si trattava di pesticidi vietati al momento dello studio, ma ancora presenti nel terreno a distanza di oltre 40 anni dal bando.

Gli impatti ambientali e sanitari non possono essere trascurati. Meno del 15% dei pesticidi raggiunge effettivamente il bersaglio previsto, mentre il resto si disperde nell’ambiente, contaminando suolo, aria e acqua. Questa dispersione contribuisce alla perdita di biodiversità, allo sviluppo di resistenze nei parassiti e a gravi rischi per la salute umana. I residui possono infatti entrare nella catena alimentare, aumentando il rischio di malattie neurodegenerative, cardiovascolari, endocrine, respiratorie, renali, riproduttive e diversi tipi di tumore.

Il reale impatto dei vari pesticidi

Non tutti i pesticidi hanno lo stesso impatto: tra i più preoccupanti lo studio segnala i fungicidi epoxiconazolo, boscalid e difenoconazolo, oltre agli insetticidi imidacloprid e clothianidin, dannosi per gli insetti impollinatori. Al contrario, composti come il glifosato e il suo metabolita AMPA, pur diffusi, hanno mostrato un rischio ecologico relativamente inferiore, anche se la loro ubiquità resta un problema rilevante.

Secondo i ricercatori, la via d’uscita è puntare su alternative più sostenibili: bioinsetticidi, prodotti di origine vegetale e microrganismi utili possono sostituire i composti più tossici e persistenti. Inoltre, pratiche agricole come la rotazione delle colture, l’uso di colture di copertura, la riduzione delle lavorazioni e il ricorso all’agricoltura biologica certificata possono migliorare la salute del suolo e ridurre la dipendenza dai fitofarmaci chimici.

Lo studio SoildiverAgro lancia un messaggio inequivocabile: i pesticidi, anche se vietati da decenni, continuano a contaminare i nostri terreni e rappresentano una sfida urgente per la salute pubblica e la tutela degli ecosistemi. Trovare un equilibrio tra produttività agricola e sostenibilità è ormai una priorità imprescindibile per il futuro dell’agricoltura europea.