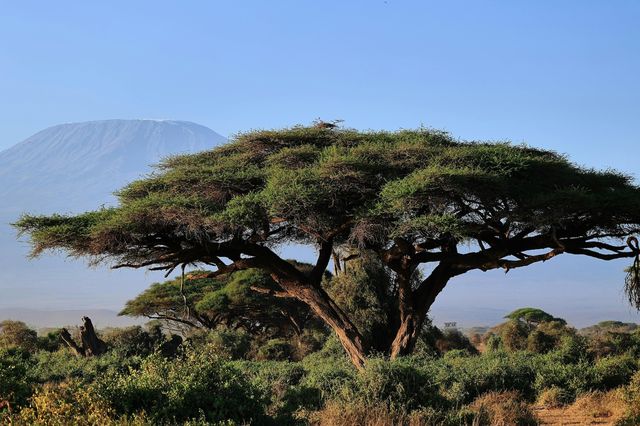

Kilimangiaro, tre quarti della flora naturale sono scomparsi in un secolo

La perdita del 75% della flora naturale sulle pendici del Kilimangiaro è il sintomo di un modello di sviluppo ormai insostenibile.

Altre news

775%: è la quota di specie vegetali naturali perse sulle pendici inferiori del Kilimangiaro tra il 1911 e il 2022. Un crollo che i ricercatori dell’Università di Bayreuth attribuiscono in modo diretto non ai cambiamenti climatici, ma alla trasformazione del territorio indotta dall’uomo: espansione urbana, conversione della savana in campi agricoli, crescita demografica. Lo conferma uno studio pubblicato su PLOS One, che illumina con dati capillari un’icona ecologica da cui dipendono milioni di persone per legname, cibo e acqua.

Kilimangiaro, un laboratorio naturale sotto pressione

Il Kilimangiaro, con la sua sequenza di ecosistemi dal basamento arido al cratere glaciale, è un mosaico di biodiversità e servizi ecosistemici. Nell’ultimo secolo, però, le sue fasce inferiori sono state progressivamente sostituite da piantagioni, pascoli e insediamenti. Gli autori dello studio raccontano un territorio che si fa sempre più frammentato e impermeabile, con conseguenze sulla regolazione idrica, sulla fertilità del suolo e sulla varietà di habitat. La fotografia è netta: laddove gli habitat naturali cedono il passo alle coltivazioni e alle città, la ricchezza di specie crolla.

La forza del lavoro sta nella scala e nell’integrazione dei dati. Mappe storiche e topografiche del 1911, censimenti, immagini satellitari e un dataset ad alta risoluzione di circa 3.000 specie vegetali sono stati combinati per tracciare un secolo di cambiamenti. Si tratta del primo studio a collegare direttamente, su griglie di 1 km², la densità di popolazione umana e la densità di specie vegetali sul Kilimangiaro. In parallelo, gli studiosi hanno ricostruito la dinamica demografica: da circa 30 abitanti per chilometro quadrato nel primo Novecento a oltre 430 oggi. L’esito è inequivocabile: più pressione umana significa meno specie.

Il ruolo del clima e l’urgenza delle politiche territoriali

Che il riscaldamento globale stia ridisegnando i ghiacci sommitali e i regimi termici è fuori dubbio. Ma, all’interno della scala ecologica considerata, lo studio non ne rileva un effetto misurabile sulle tendenze locali della biodiversità vegetale. È un risultato controintuitivo che non assolve il clima, bensì richiama la centralità di fattori socioeconomici: pianificazione dell’uso del suolo, gestione agricola, espansione edilizia. Quando la priorità è arrestare l’erosione della diversità, la prima leva è dove e come occupiamo il territorio.

Non tutto è perduto. Le aree in cui resistono pratiche di agroforestazione tradizionale o sono state istituite zone protette mostrano maggiore tenuta ecologica, con più specie e habitat meno frammentati. Queste evidenze suggeriscono che conservazione e benessere umano possono coesistere: orientare gli incentivi verso sistemi agroecologici, limitare la conversione di habitat remoti, ricucire corridoi ecologici e rafforzare la protezione delle aree ad alta biodiversità sono interventi che producono benefici rapidi e misurabili.

Oltre il Kilimangiaro: ecosistemi africani in perdita di “potenza”

Il segnale si inserisce in un quadro continentale più ampio. Una ricerca pubblicata su Nature e coordinata dall’Università di Oxford mostra che gli ecosistemi africani hanno perso, rispetto all’epoca pre-coloniale e pre-industriale, oltre un terzo dei flussi di energia trofica: meno biomassa, meno trasferimento di energia fra livelli della catena alimentare, ecosistemi meno funzionali. La causa principale è il declino della megafauna — elefanti, leoni, rinoceronti — con effetti a cascata sulla struttura e sui processi ecologici. Piante e animali raccontano la stessa storia: quando lo spazio naturale si restringe, la biodiversità arretra e gli ecosistemi perdono capacità di autoregolarsi.

Il lavoro su PLOS One manda un messaggio politico oltre che scientifico. Se il motore del declino è l’uso del suolo, allora gli strumenti sono a portata di mano: pianificazione, rigenerazione, connettività ecologica, agroecologia e governance che bilanci le esigenze delle comunità con i limiti ecologici della montagna. Il futuro del Kilimangiaro dipende dalla capacità di trasformare queste evidenze in decisioni operative, restituendo spazio agli ecosistemi che ci sostengono. Salvare la biodiversità qui non è un gesto simbolico: è un investimento diretto nella sicurezza idrica, nella stabilità del suolo, nella resilienza climatica dell’Africa orientale.