Clima, l’UE trova l’accordo sul taglio del 90% delle emissioni entro il 2040

Un passaggio decisivo, a pochi giorni dall’avvio della COP30 di Belém, che servirà a presentare l’Europa con un mandato unitario sul clima.

Altre news

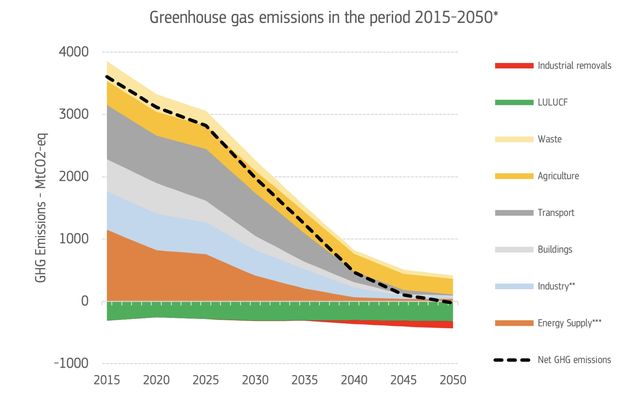

DDopo un negoziato durato quasi 24 ore, i ministri dell’Ambiente dell’Unione europea hanno raggiunto a Bruxelles un compromesso sugli obiettivi climatici per il 2040. L’intesa, preparata dalla presidenza danese, conferma il target principale di una riduzione delle emissioni del 90% rispetto ai livelli del 1990, rendendolo giuridicamente vincolante, ma introduce elementi di flessibilità per venire incontro ai Paesi più cauti. Un passaggio decisivo, a pochi giorni dall’apertura della COP30 di Belém, che servirà a presentare l’Europa con un mandato unitario sul clima.

Clima, un obiettivo vincolante ma più flessibile

Nel testo approvato, il target del 90% resta formalmente invariato, ma una parte della riduzione potrà essere ottenuta attraverso progetti ambientali nei Paesi terzi, i cosiddetti crediti internazionali. Bruxelles aveva proposto di limitarli al 3%, ma i ministri hanno concordato di aumentarli al 5%, riducendo così all’85% l’impegno effettivo interno. Il compromesso, pur salutato come “storico” dal ministro danese Lars Aagaard, non ha ottenuto l’unanimità: Polonia, Ungheria e Slovacchia hanno votato contro, mentre Belgio e Bulgaria si sono astenuti. L’accordo è comunque passato a maggioranza qualificata, rappresentando, secondo la presidenza, «l’81,9% della popolazione e 21 Paesi dell’UE».

L’intesa prevede inoltre una clausola di revisione ogni cinque anni, per verificare i progressi e, se necessario, ricalibrare la legislazione. È stata anche accolta la richiesta di rinviare di un anno — dal 2027 al 2028 — l’estensione del mercato del carbonio (ETS2) al trasporto su strada e al riscaldamento degli edifici, come chiesto da Ungheria e Polonia.

L’Italia ottiene il riconoscimento dei biocarburanti

Il ministro italiano dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha definito «buono» il compromesso raggiunto, sottolineando che l’Italia ha ottenuto il riconoscimento delle proprie istanze. In particolare, Roma ha chiesto e ottenuto che la Commissione tenga conto del ruolo dei biocarburanti nella decarbonizzazione dei trasporti, nonché l’aumento dei crediti internazionali fino al 5% e la possibilità di introdurne un ulteriore 5% in fase di revisione, da applicare ai crediti domestici. «È stato riconosciuto – ha spiegato Pichetto Fratin – che le posizioni dell’Italia e dei Paesi alleati erano equilibrate e sostenibili».

L’accordo raggiunto dai ministri dà così attuazione all’intesa politica dei leader europei del Consiglio europeo del 23 ottobre, che avevano già convenuto sull’importanza di contribuire allo sforzo globale di riduzione delle emissioni “in modo ambizioso ed efficiente in termini di costi”.

Le critiche del WWF: “L’UE usa troppe scappatoie”

Se i governi celebrano il risultato, le organizzazioni ambientaliste mettono in guardia. Per il WWF, l’Europa rischia di presentarsi a Belém con un obiettivo svuotato di sostanza. «Gli Stati membri parlano di una riduzione del 90%, ma una volta esclusi i crediti e le compensazioni, la cifra reale scende sotto l’85%», ha dichiarato Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del WWF Italia. «L’UE dovrebbe dare l’esempio, non sfruttare scappatoie che rallentano la transizione».

Secondo il Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici (ESABCC), solo il 16% delle compensazioni internazionali porta a una reale riduzione delle emissioni. Il rischio, osservano gli esperti, è che l’affidamento a tali strumenti distolga risorse e attenzione dalla trasformazione strutturale dell’economia europea, rallentando gli investimenti nell’industria verde e nei settori del lavoro sostenibile.

Accordo sul Clima, un equilibrio politico fragile

L’accordo riflette la complessità di una transizione climatica divenuta terreno politico sensibile. Mentre molti Paesi del Nord spingono per obiettivi più rigorosi, altri, come Polonia e Ungheria, denunciano l’impatto economico e sociale delle politiche del Green Deal. A pochi giorni dalla COP30, la presidenza danese ha scelto la via del pragmatismo: un compromesso che mantiene alto il livello di ambizione, ma concede margini di flessibilità per garantire un fronte europeo unito.

Il commissario europeo per il clima, Wopke Hoekstra, aveva avvertito alla vigilia che «ci vogliono ventisette persone per ballare il tango». E alla fine il tango, pur faticoso, è stato ballato. «Spero – ha commentato il ministro tedesco Carsten Schneider – che i nostri capi di Stato si presentino a Belém con un mandato forte e un ruolo di leadership chiaro per l’Europa».

Il nodo delle compensazioni e i pozzi naturali

Uno dei punti più controversi resta la possibilità di utilizzare crediti internazionali per compensare parte delle emissioni. Il WWF e altre associazioni ambientaliste temono che questo sistema finisca per ridurre l’incentivo a decarbonizzare i settori industriali e per indebolire la protezione dei pozzi naturali di carbonio, come foreste e suoli. Inoltre, la clausola di revisione collegata alla valutazione della capacità di assorbimento naturale potrebbe offrire agli Stati membri una “scappatoia” per rivedere al ribasso l’obiettivo del 2040, qualora i risultati non fossero all’altezza delle aspettative.

Secondo il WWF, l’Europa rischia così di inviare un segnale ambiguo al resto del mondo, proprio mentre la comunità internazionale si prepara a definire nuovi obiettivi globali di riduzione delle emissioni alla COP30. «Gli obiettivi climatici servono a dare una direzione chiara e stabile – afferma Midulla – non a essere costantemente rinegoziati o rinviati. Le compensazioni sono uno strumento utile solo se aggiuntivo, non sostitutivo.»

Verso la COP30 di Belém

Il Consiglio dell’UE ha ora il compito di trasmettere la proposta al Parlamento europeo, che voterà la propria posizione entro fine novembre. L’obiettivo è arrivare alla COP30 con un messaggio unitario: l’Europa resta impegnata nella neutralità climatica entro il 2050, ma punta a un percorso che concili ambizione e sostenibilità economica.

Resta da vedere se il compromesso, nato dopo un negoziato di ventiquattro ore e molte rinunce, sarà sufficiente per consolidare la leadership climatica europea. Come ha sintetizzato un diplomatico a margine del vertice, «non è un accordo perfetto, ma era necessario». Dopo Bruxelles, la sfida si sposta a Belém: dimostrare che la flessibilità non si tradurrà in rinuncia.