Dissesto idrogeologico in Italia: cresce la superficie a rischio frane

Il dissesto idrogeologico non minaccia solo le vite umane: 742.000 edifici, 75.000 imprese e 14.000 beni culturali sono potenzialmente esposti

Altre news

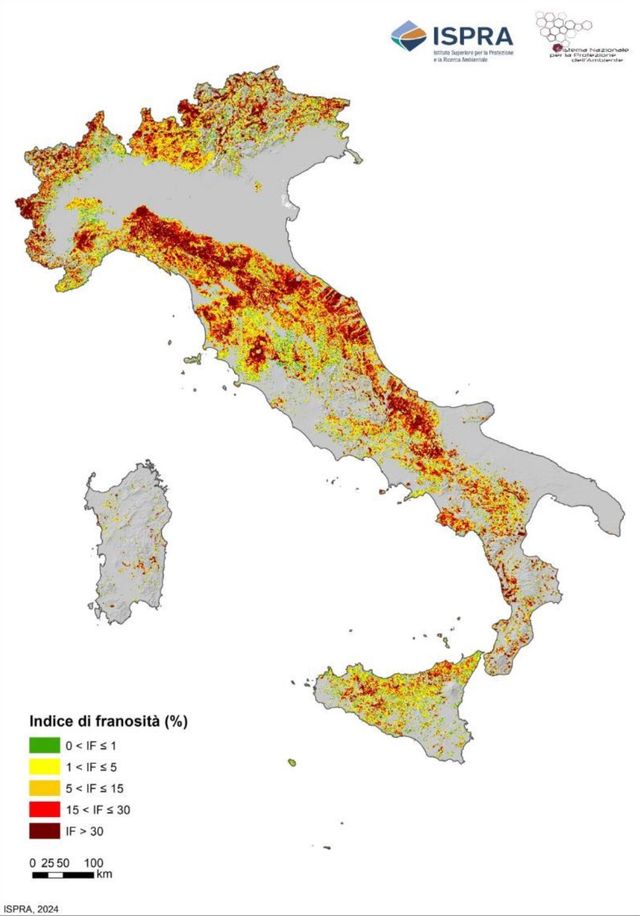

LL’Italia è sempre più esposta al dissesto idrogeologico. Secondo il Quarto Rapporto ISPRA 2024, il 94,5% dei Comuni è interessato da rischi legati a frane, alluvioni, valanghe ed erosione costiera, confermando la fragilità strutturale del nostro territorio. Tra il 2021 e il 2024, la superficie classificata a pericolosità per frane nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) è aumentata del 15%, passando da 55.400 a 69.500 km², pari al 23% dell’intero territorio nazionale.

Gli incrementi maggiori si registrano in Provincia di Bolzano (+61,2%), Toscana (+52,8%), Sardegna (+29,4%) e Sicilia (+20,2%), complice l’aggiornamento delle mappe e i nuovi studi di dettaglio condotti dalle Autorità di Bacino e dalle Province autonome.

Dissesto idrogeologico: oltre 5,7 milioni di italiani vivono in aree a rischio

Il rapporto ISPRA evidenzia che 5,7 milioni di persone risiedono in zone a rischio frane. Di queste, 1,28 milioni vivono in aree classificate a pericolosità elevata o molto elevata (P3 e P4), pari al 2,2% della popolazione italiana.

Il dissesto idrogeologico non minaccia solo le vite umane: 742.000 edifici, 75.000 imprese e 14.000 beni culturali sono potenzialmente esposti, con un patrimonio immobiliare a rischio stimato in oltre 100 miliardi di euro dalla Banca d’Italia.

Tra le aree più colpite spiccano le province di Napoli, Salerno, Genova e Firenze, mentre tra i capoluoghi Napoli guida la classifica con 42.000 abitanti a rischio, seguita da Genova (30.000) e Palermo (6.000).

Cause naturali e pressioni antropiche

La fragilità idrogeologica italiana è il risultato di una combinazione di fattori naturali e antropici. Da un lato, il 75% del territorio è montano o collinare, con pendii instabili e rocce poco resistenti in presenza di acqua. A questo si aggiungono i cambiamenti climatici, che intensificano gli eventi meteorologici estremi: piogge brevi ma intense, precipitazioni prolungate e scioglimento del permafrost aumentano il rischio di frane e colate di fango. Anche gli incendi boschivi, favoriti dalla siccità, contribuiscono alla perdita di protezione del suolo.

Dall’altro lato, l’urbanizzazione non pianificata e l’abbandono delle aree rurali hanno aggravato la vulnerabilità. L’Italia ha visto triplicare le superfici artificiali dal 1950 al 2023, mentre la perdita di manutenzione di terrazzamenti e sistemi di drenaggio ha reso i versanti più esposti.

Spiagge italiane: un segnale positivo

In un quadro complessivamente critico, emerge un dato incoraggiante: la situazione delle spiagge migliora. Tra il 2006 e il 2020, 1.890 km di litorali hanno subito variazioni significative, ma oggi i tratti in avanzamento superano quelli in erosione, con un saldo positivo di 30 km. Un segnale importante, che evidenzia come interventi mirati e ripascimenti possano contribuire a mitigare l’erosione costiera.

Il rapporto richiama la necessità di investire in prevenzione e manutenzione. Gli strumenti messi in campo, come la piattaforma IdroGEO e il sistema ReNDiS, permettono di monitorare il territorio e programmare le opere di difesa del suolo. Ad oggi, 26.000 interventi per un valore complessivo di 19,2 miliardi di euro sono stati finanziati negli ultimi 25 anni, ma solo il 34% è stato completato. Ritardi e frammentazione amministrativa restano ostacoli significativi, insieme alla carenza di tecnici e alla complessità delle procedure.

Dissesto idrogeologico: una fragilità strutturale che richiede consapevolezza

Il Quarto Rapporto ISPRA 2024 conferma che il dissesto idrogeologico in Italia non è un’emergenza occasionale, ma una condizione strutturale. Per affrontarla servono interventi coordinati, manutenzione ordinaria, rafforzamento dei presìdi territoriali e consapevolezza collettiva. Come ha sottolineato il presidente ISPRA Stefano Laporta, “questi dati riguardano la sicurezza dei luoghi in cui viviamo”: la tutela del territorio passa da una responsabilità condivisa tra istituzioni, cittadini e sistema produttivo.